リハビリテーション科では、地域の皆さんが「住み慣れた地域」で生活できるように、患者さんの身体面だけでなく心理面にも目を向けながら、患者さんやご家族のお話を傾聴し、納得と信頼できるサービスの提供を心がけています。

対象は、主に回復期から維持期(生活期)の患者さんです。理学療法士(9名)、作業療法士(7名)、言語聴覚士(2名)、リハビリ助手(1名)で構成されたチームで、個々の患者さんのニーズに応じたリハビリテーションを行っています。

≪取り組み≫

地域包括ケアシステムの一翼を担うべく、在宅への退院支援に力を入れています。『退院前の担当者会議への参加、退院前訪問指導における家屋改修等の指導、院外への外出練習(バスなどの移動手段の獲得、自宅での家事、買い物など)』を行い、スムーズに在宅生活に移行できるよう支援いたします。

【医療】

脳血管リハビリテーション料 Ⅱ

廃用症候群リハビリテーション料 Ⅱ

運動器リハビリテーション料 Ⅰ

呼吸器リハビリテーション料 Ⅰ

心大血管リハビリテーション料 Ⅰ

【介護】

訪問リハビリテーション

短時間(1時間以上2時間未満)通所リハビリテーション

理学療法士は赤、作業療法士は青、言語聴覚士は緑のラインが入っています。

「起き上がる、立つ、歩く」といった基本的な動作を中心に、それぞれの患者さんの生活様式に合わせて各種の運動や練習を行います。

食事やトイレなど日常生活に必要な動作や、家事や趣味などが再び実現できるように練習や指導を行います。

「聞く、話す」などの言語機能と、「食べる、飲み込む」などの嚥下機能を総合的に評価し、練習や指導を行います。

心疾患の患者さんの機能回復や、再発防止のための支援です。中でも運動療法は、非常に高い改善効果が認められており、中心的役割を担っています。心肺運動負荷試験(CPX検査)の結果をもとに、患者さんの状態に合わせたリハビリテーションを行います。

対象となる疾患は、急性心筋梗塞の回復期、狭心症、開心術後、大血管疾患(大動脈解離、大動脈瘤、大血管術後)、慢性心不全、閉塞性動脈硬化症などで間欠性跛行のある患者さんです。

*心臓リハビリテーションは予約制となっております。また事前に当院の循環器内科の診察が必要です。

井原市全域を業務範囲とし、在宅での生活に困りごとを抱えられている方を対象としています。実際に生活している自宅や周辺環境での運動指導、日常生活動作や歩行などの練習を行います。

*訪問リハビリテーションは、介護保険でのご利用となります。別途契約が必要になりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へご相談ください。

在宅支援の一環として、それぞれの患者さんの生活目標に応じて、運動指導や日常生活動作、歩行などの練習を行います。食事や入浴サービスは付帯しませんが、リハビリに励む仲間とふれあいながら楽しんで行えるよう援助いたします。

*短時間通所リハビリテーションは介護保険でのご利用となります。別途契約が必要になりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へご相談ください。

臨床検査科では、病気の診断や治療方針の決定、治療効果の判断のために欠かすことのできない臨床検査を行っており、

血液・尿・便などのさまざまな検体を検査する検体検査部門と、心電図・脳波・超音波検査などの検査を行う生理機能検査部門から成り立っています。

私たちは専門の技術により、迅速で正確な検査データを提供できるよう心掛けています。また、夜間・休日の緊急検査にも迅速に対応しています。

検体検査部門

血液の固まる機能を調べる場合は、血小板や血液凝固因子を検査します。また、体内に血栓が存在する場合、DダイマーやFDPの測定が有用となります。

不規則抗体の検出や、輸血用血液製剤の交差適合試験にはカラム凝集法を導入し、精度の高い検査を実施しています。

2019(令和元)年より次世代の化学発光免疫測定法(CLIA法)を用いた装置を導入し、24時間対応で迅速な検査結果の報告を行っています。

新型コロナウイルス感染症の検査を目的として、LAMP検査を導入しています。

・PCR法

新型コロナウイルス感染症の検査を目的として、PCR検査を導入しています。繁雑な操作が不要で、1時間程度で結果の判定が可能なため、緊急検査として24時間対応しています。

生理機能検査部門

※ 安静心電図:ベッドに仰向けに寝て、安静にした状態で心電図を記録します。

※ 運動負荷心電図:最初に安静にした状態で心電図を記録します。次に、階段やエルゴメーターを使った運動を行い、運動後の心電図を記録します。運動前後の心電図を比較して変化を調べます。

※ ホルター心電図:携帯型の記録器を装着して24時間の心電図を記録します。長時間記録することで1日の心電図変化を調べたり、突発的な異常(重篤不整脈や狭心症発作)を捉えることができます。

動脈硬化が進行し、ABI検査では検出できない下肢動脈の狭窄や閉塞は、TBI検査による足趾の血圧測定が有用となります。

※ 気道可逆性試験:

気管支拡張剤を吸入して、肺機能検査を行います。吸入前後の結果を比較し、気管支拡張剤の効果を判定します。

超音波検査は身体への負担が少ないため、繰り返し行うことができる、安全で有用な検査です。腹部・心臓・血管などの様々な領域を検査します。

頭皮や耳たぶにクリームを付け、電極を取り付けて検査を行います。

てんかんや脳血管障害など、脳に関する病気の診断や治療効果を確認します。

心電図、血圧、呼気ガス(マスクをしてもらいます)を測定しながら、エルゴメーターをこいでいただきます。心臓病や高血圧、糖尿病で運動療法が必要な方の運動量を調べます。

糖尿病や高血圧などの生活習慣病は、動脈硬化の進行を加速させます。FMD検査は動脈硬化の早期発見や治療効果の判定に有用な検査です。

精度管理について

外部精度管理は、「日本医師会臨床検査精度管理調査」「日本臨床検査技師会精度管理調査」「岡山県臨床検査技師会精度管理調査」「岡山県クロスチェック」「各種メーカーサーベイ」に参加しています。

認定資格

| 認定機構 | 資格 | 人数 |

| 日本臨床検査同学院 | 緊急臨床検査士 | 1名 |

| 日本臨床検査同学院 | 二級臨床検査士(循環生理学) | 2名 |

| 日本不整脈心電学会 | 認定心電図専門士 | 1名 |

| 日本超音波医学会 | 超音波検査士(消化器) | 4名 |

| 超音波検査士(循環器) | 4名 | |

| 超音波検査士(体表) | 3名 | |

| 超音波検査士(泌尿器) | 1名 | |

| 超音波検査士(産婦人科) | 1名 | |

| 超音波検査士(血管) | 2名 | |

| 超音波検査士(健診) | 2名 | |

| 血管診療技師認定機構 | 血管診療技師(CVT) | 2名 |

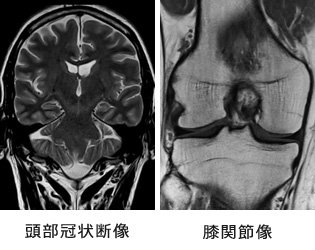

放射線科では、一般撮影(レントゲン)、CT、MRI、X線透視、骨塩定量、乳房撮影(マンモグラフィー)などの検査を行っています。

検査内容や、撮影する部位によっては着替えをしていただきます。

入院中の移動が困難な患者さまには、移動式のポータブル撮影装置を使用し、病室での撮影も可能です。

乳房の内部を鮮明に撮影し被曝を少なくするために乳房を圧迫して撮影します。 痛みを伴いますがご協力お願いします。

従来のマルチスライスCT装置に比べ、検査時間が飛躍的に短くなっているため、被ばく線量を低減することが可能となりました。

詳細は「320列CT Aquilion ONE」を参照してください。

本装置はデジタルコイルと言う最新の技術を搭載しており鮮明な画像が短時間で撮影できます。また最新鋭のソフトを導入したことにより、様々な検査に対応しております。

従来のMRI装置よりトンネル部分が幅広く設計されており、さらに検査中に映像と音楽を楽しむことができるシステムも導入しましたので、閉所が苦手な患者様にも安心して検査を受けていただけます。

【注意事項】

MRI装置には強力な磁場が発生しますので、以下のことに注意してください。

・ペースメーカー、人工内耳、心臓機械弁を装着している方は入室できません。

・補聴器、時計、携帯電話などの機械は持ち込めません。

・磁気カード(診察券、キャッシュカードなど)は中の情報が消えるため持ち込めません。

・入れ歯、カイロ、ヘアピン、金属のついた服などがあると撮影できません。

この度導入した装置のX線照射線量は、従来装置よりもX線照射線量の約65%の低減(キャノンメディカルシステムズ社内比較)を実現しました。被ばくは低減する一方で、観察視野は広く、高画質で高精細な画像を得られるようになりましたので、消化器系疾患はもちろん、整形外科、泌尿器科、といった多目的な検査に使用できる装置です。

患者さまが装置に乗り降りする際には、天板が床上最低48cmまで下降しますので、車椅子やストレッチャーからの移動でも、患者さまの負担を大幅に軽減します。

また、患者さまの体に直接触れる天板表面は、溝や段差のまったくない設計をしていますので、長時間の検査による苦痛が軽減され、安心して検査を受けていただけます。

くわしい検査内容は、医師または放射線科スタッフまでお気軽にお尋ねください。

薬剤師6名、調剤助手2名の体制で『安全な薬物治療を支援すること』を基本に業務を行っています。

ICT、NST、化学療法委員会などに参加し、他職種と連携しながら薬剤師としての能力を発揮しています。

業務内容

・内服薬は、必要に応じて一包化調剤を行い、薬包紙には氏名や服用方法、薬品名などを印字しています。複数の診療科から薬が処方されている場合には重複やのみ合わせの確認を行なっています。睡眠導入剤など投与日数に上限がある薬についてはその確認も行なっています。

・退院時には、薬の説明書(薬の名称と写真、用法・用量、効能、主な副作用、使用上の注意事項などを印刷した文書)をお渡しし、お薬手帳に処方内容を貼付しています。

・注射剤は患者さん毎に取り揃えを行い、病棟へ渡しています。数種類を混合して使用することがありますので、混合してはいけない組み合わせの確認や、投与量・投与速度等の確認を行っています。

・医療用麻薬や向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」に基づいて出納、保管、記録を行っています。

・限られた医療資源を有効活用し、国民医療を守り、医療保険制度を持続可能にするべく、後発品医薬品の使用促進に力を入れています。

・TPN(中心静脈栄養)は高カロリー輸液とも呼ばれ、高濃度の栄養輸液をからだの太い静脈から投与することで、エネルギーをはじめ、必要な栄養素を補給することができます。高カロリー輸液は細菌にとっても栄養となるため、無菌設備の備わった場所(クリーンベンチ内)で混合調製をおこなっています。

・抗がん剤調製は、投与量・投与経路等に細心の注意を払う必要があります。すべての抗がん剤調製は化学療法委員会で承認されたレジメン(投与予定表)に基づきおこなっています。抗がん剤のなかには、わずかな飛沫が医療従事者に悪影響を及ぼすものもありますので、安全キャビネットを使用し、ミキシングから医療従事者を守り、かつ患者さんにも細菌混入の危険性のない薬剤を提供できるよう努めています。

病棟では、患者さん一人ひとりの薬に関する情報をまとめた薬歴管理表を作成し、飲み合わせや重複している薬がないか等の確認をおこなっています。

医師や看護師、患者さんとの会話から、薬に関する情報を共有し、薬の効果や副作用発現の確認をおこない、服薬を適正に行っていただけるようサポートしています。

・ICT委員会 ・NST委員会 ・化学療法委員会 ・輸血委員会 ・緩和ケアチーム・褥瘡対策委員会 ・認知症委員会

・糖尿病委員会 など

・温冷配膳車を使用し。適時適温給食を実施しています(朝食8時、昼食12時、夕食18時)。

・選択メニューを週3回実施しています(一般食常食患者さんが対象です)。

・食中毒や異物混入防止のため、衛生管理を徹底しています。

・低栄養や食欲不振の患者さんには、多職種の医療スタッフで構成されたNST(栄養サポートチーム)の一員として、患者さんの栄養状態の改善、QOLの向上に日々取り組んでいます。2007年(平成19年)2月から、日本臨床栄養代謝学会「NST稼働施設」の認定を受けています。

・行事食には、メッセージカードを添えて、季節を感じていただけるようなお食事を提供しています。

・外来 … 予約制ですが、外来診療時間中は随時対応いたします。

入院患者さんやご家族の方からは、「病院とくらべたら、家で食べている量は多かった。」「病院食を参考に減塩してみるよ。」など、たくさんの感想をいただいています。退院後の食事の参考になればと、栄養指導の際にレシピや献立をお渡しすることもあります。

このたび、地域で採れたものを地域の方々に食べていただける『地産地消』の機会を得ることができ、大変うれしく感じるとともに、「もっとおいしく、もっと喜んでいただける食事を」と、より一層気持ちが引き締まっています。今後は、素材を活かした新メニューの開発や、郷土料理の研究など、患者さんの活力になる食事作りにつなげていきたいと思っています。

一度使用した機器は臨床工学室で保守・点検を行い、再び必要な部署へ貸し出す集中管理を行っています。集中管理を行うことにより、少ない医療資源を院内全体の状況に合わせ必要な患者様へ、必要なだけの機器を供給するように努めています。

一度使用した機器は臨床工学室で保守・点検を行い、再び必要な部署へ貸し出す集中管理を行っています。集中管理を行うことにより、少ない医療資源を院内全体の状況に合わせ必要な患者様へ、必要なだけの機器を供給するように努めています。また、医療機器の保守管理や老朽化した機器の更新計画の策定、職員に対しての教育・研修などを行い患者様へ安心して医療機器を使用できる環境の整備をおこなっています。

人工呼吸器は集中治療として使用される機器から在宅用の機器まで幅広く使用されています。患者様が入院されている間に在宅で使われている機器をそのまま使用する場合もあるため、臨床工学技士が全ての人工呼吸器をラウンドし、患者様と人工呼吸器の状態を確認することで、医師、看護師と連携し治療や安全使用に努めています。

人工呼吸器は集中治療として使用される機器から在宅用の機器まで幅広く使用されています。患者様が入院されている間に在宅で使われている機器をそのまま使用する場合もあるため、臨床工学技士が全ての人工呼吸器をラウンドし、患者様と人工呼吸器の状態を確認することで、医師、看護師と連携し治療や安全使用に努めています。  麻酔器等の使用前点検をはじめとし、腹腔鏡などの内視鏡関連への立会い、手術で使用する医療機器の操作の支援業務を行っており、全身麻酔の手術では間接介助として全症例に参加しています。

麻酔器等の使用前点検をはじめとし、腹腔鏡などの内視鏡関連への立会い、手術で使用する医療機器の操作の支援業務を行っており、全身麻酔の手術では間接介助として全症例に参加しています。